《戴森球计划》结构矩阵快速量产思路

戴森球计划被描绘成对恒星能量与物质资源的极限探索。若把宏大的目标拆解成可重复的结构模组,便能在浩瀚星域内实现若干单位的快速拼接。此举并非单纯建造,而是以矩阵化思路把复杂任务转化为可管理的生产地图。

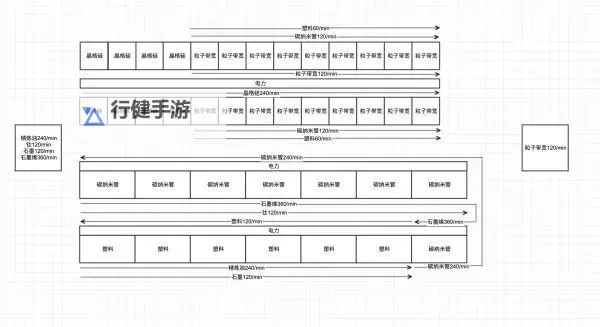

核心在于构建一个结构矩阵:定义模块种类、接口规格、载荷与热流的公差区间,以及自检自控的标准程序。常见模组包括框架单元、连接件、热管理阵、能量收集网、数据通道与运维单元。矩阵像表格一样落地:每种件都有统一的尺寸、材料、工艺与检测路线,确保任意组合都能无缝对接。

在量产路径上,设计-验证-生产形成闭环。设计时采用标准化接口和可替换件,仿真阶段以数字孪生预测应力、热潮、疲劳与辐射影响。制造侧推行增材与高精度CNC并行,建立机器人车间和自动搬运系统,让件件在工位跳转间完成前后端对齐。

结构矩阵的优势在于可规模化扩展:通过增加模组的梯度层级,替换单机能力为群体协同。物流体系采用模块化包装,现场组装以薄膜支撑、夹具对位、自校准螺栓等为核心,快速形成网格。对于热管理,采用可变面积的散热块与相变材料叠层,保证在星际距离下稳定输出。

风险控制也纳入设计:冗余与自修复能力成为常态,质控通过多点采样、全链路追溯和在线诊断实现。供应矩阵覆盖材料、能源、零部件、维护力量,任何缺口都能通过替代件快速弥补。对于伦理与环境,团队在初始阶段就设定边界条件,确保对星体的干预在可控与可回收的轨迹上推进。

当结构矩阵在星域被反复验证时,戴森球计划的蓝图从抽象设想化为可执行的工程逻辑。重复性、标准化、自治化成为落地支点,单位件的成本以极低的边际增量实现持续下降。此种路径不仅让人类触及恒星边界,也提供了一种关于复杂系统协作的新范式。