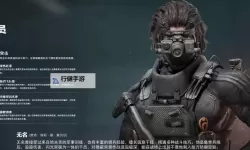

《三角洲行动》干员研发纪录片 干员研发过程分享

《三角洲行动》干员研发纪录片以灰蓝夜光为引,记录一群把极限拆解成细节的研究者在暗室中前行的足迹。镜头不急不躁,聚焦每一件看似普通的事物:一枚护甲的纹路、一次咬紧牙关的呼吸、一个仿真场景里闪现的失误。创作者希望把幕后劳作的温度传递给观众,让人明白角色并非凭空而立,而是由数不清的尝试与抛弃铸就的。

起点并非一项神秘的任务,而是一份打满批注的草图和一组相互矛盾的需求。情报分析、人体工学、心理评价,像彼此纠缠的线索,被摆在桌上逐条对照。团队不把难题压下去,而是让矛盾暴露,再把答案放回方案里。日复一日的耐心修正,换来初版的稳健。

原型由多层材料构成,仿真服、传感手套、训练用具共同构成一个小型生态。测试场景以真实任务的边缘情景为模板,既记录数据,也捕捉情绪的流动。镜头里,铁意般的冷静偶有因呼吸而起的颤动,队员的指尖在灯光下微微发颤。数据回传者把结论写进报告,设计师则在平板上标注需要改进的区域。

伦理与边界是这部纪录片的隐线。当技术越过某些线,人心的偏向也会被拉紧。干员的成长不是孤立的幻影,团队的信任与协作像网状结构彼此支撑。安全评估、隐私保护、公开呈现的尺度成为每次剪辑前的难题。观众看见的,不止装备的光泽,还有选择背后的重量。

影像语言追求沉浸式体验,避免堆砌华丽的镜头。慢速切换、近景凝视汗珠、留白的空镜,都是为了让观众感知每一次判断的代价。配音克制,笔触清冷,不喧嚷却在氛围里让人静听。你会看到一个干员在心跳与风声之间作出抉择,屏幕外的安静也在回应。

制作组在时间压力与预算约束中寻得理性平衡。每一次试错都被记录下来,转化为可分析的数据与图表。可叠加的训练模块被不断尝试再优化,最终形成一套可复制的开发路径。观众因此看到,创新不是凭空跳出,而是在反复权衡中诞生。

最终,观众将看到从灵感到成形的全过程,理解一次行动的结构并非偶然,而是大量实验的积累。纪录片像灯塔,照亮幕后工程的隐秘角落,也照亮人心的光亮。通过这组材料,创作者希望唤起对职业边界与选择的尊重,让科技与人性在平衡中前进。