自己惩罚自己隐私越狠越好:极端自我审判的心理探索

人们常常试图通过自我惩罚寻求某种内心的平衡或救赎。对隐私的极端守护,甚至到自我折磨的程度,似乎反映出一种深层次的心理需求与矛盾心理。自我惩罚作为一种心理机制,既可以被视为自我控制的表现,也可能代表着未被满足的罪恶感或歉疚感的发泄口。在激烈的自我审判过程中,个体不断地用严厉的标准审视自己,将隐私视作脆弱与羞耻的象征,通过极端的保护或惩罚措施,试图抵抗外界的认可与评价,获得一种虚假的主权感。

深究心理动因,极端自我审判带有强烈的控制欲望。管理隐私的行为成为控制自我、掌控命运的象征。在私人空间中,个人希望维持一片不被侵犯的净土,任何可能引发羞耻或伤害的因素都必须被排除。自我惩罚愈发严重,可能源于对自我过去行为的内疚,或是未曾满足的情感需求。这种惩罚不仅仅是身体上的,也是心理上的折磨,试图借由极端的措施,将内心的矛盾与冲突化解于无形之中。隐私被视作内心深处的圣所,只有通过极端的守护与惩罚,才能确保那份秘密的纯粹与安全。

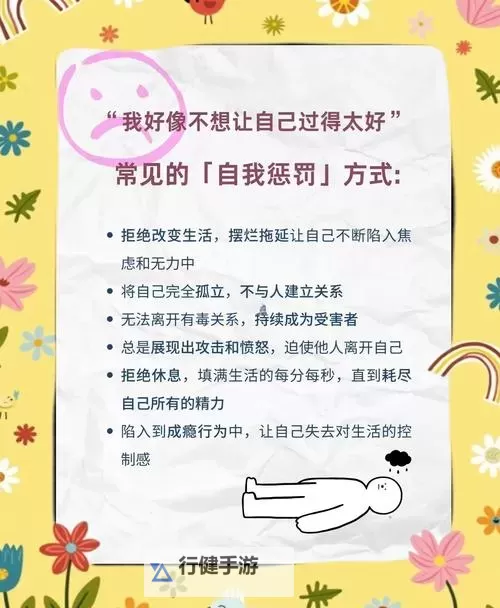

在心理学中,自我惩罚常常被视为自我调适的一种表现。个体试图通过严苛的自我评价与惩罚,减轻内心的歉疚或自责。这种行为背后隐藏着对自我价值的质疑,以及对失控的恐惧。当这种自我审判变得极端时,可能会演变成自我折磨的倾向,人们用痛苦来抵消内心的孤独或愧疚。隐私越是极端保护,似乎也意味着对自我认知的越发扭曲。那些隐藏的秘密、被惩罚的部分,往往成为内心冲突的源泉,也是个体避不开的心理阴影。

极端自我惩罚的心理探索,引领我们走入一个既复杂又微妙的心灵深处。它反映出个体在面对自我责任、罪恶感或失落感时的扭曲认知。对隐私的极端守护与惩罚,成为一种自我强化的仪式,将痛苦内化为力量。通过不断地自我折磨,个体或许试图寻找一种“救赎”的途径,证明自己仍然具有某种控制力。那种“越狠越好”的心理,实际上暗藏着对自我认同的渴望和对内心恐惧的抗争。这种极端行为或许源于无法与自我和解的折磨,是对自己深层次情感失衡的表现。

反思自我惩罚与隐私的关系,或许可以理解为一种对自我复杂性的投射。那些极端守护秘密、极端惩罚自己的人,或许并非纯粹地追求痛苦,而是在摸索自身边界,试图探索内心深处那些未被承认的部分。透过这种极端行为,揭示了现代人在自我认知中的迷失与焦虑。坚守隐私、惩罚自己,成为一种悖论:试图隐藏自己,却在惩罚中不断暴露自我。心理的阴影与光明交织,构成了个体复杂而矛盾的内心世界,那些极端的惩罚行为,既是自我保护,也是自我毁灭的象征。

探索自我惩罚的心理机制,能够帮助理解当代社会中一些极端行为背后的深层动因。它提醒个体在追求自我价值或寻求内心平衡的同时,应关注自我接纳与宽容的可能性。了解内心隐藏的恐惧和不足,或许能帮助人们用更温和的方式面对自己。隐私的保护,不应演变成一种自我折磨的工具,而是成为一种自我尊重与爱护的表现。只有在善待自己、正视内心深处的阴影时,或许才能真正走出极端自我审判的困境,找到属于自己的和谐与平衡。